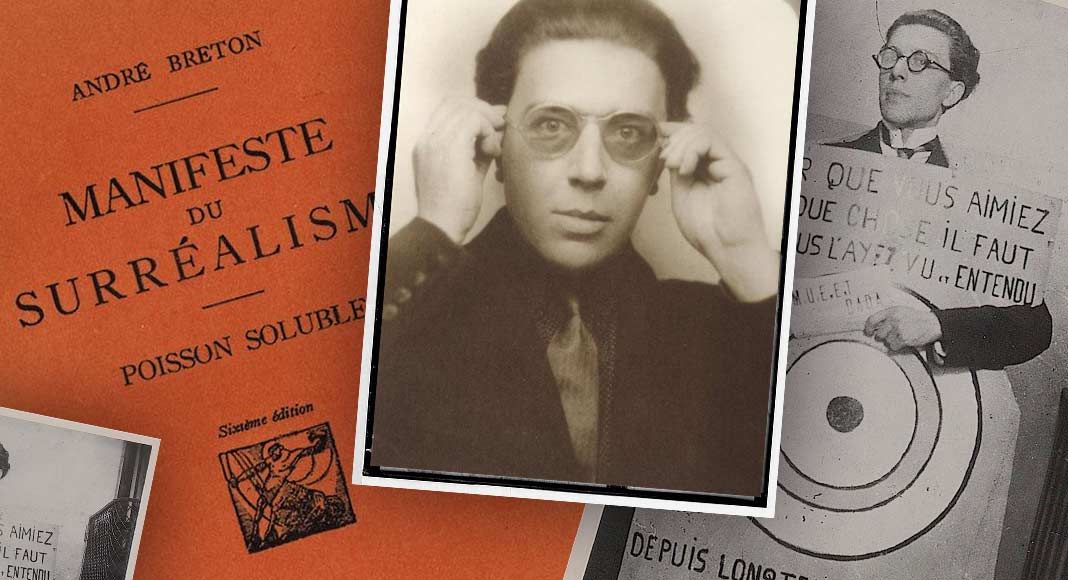

Liberare la mente, disordinare il reale: André Breton e il Manifesto del Surrealismo

Nel turbine delle avanguardie del primo Novecento, il Manifesto del Surrealismo di André Breton emerge come un atto di rottura e visione. Non solo un documento teorico, ma un appello alla liberazione del pensiero, alla disobbedienza poetica, all’esplorazione dell’inconscio. Un testo che ancora oggi interroga il nostro modo di vedere, sentire e immaginare la realtà.

Nel cuore di un’Europa attraversata dalla crisi dei valori tradizionali e segnata dal trauma della guerra, nel 1924 un giovane poeta e intellettuale francese pubblica un testo destinato a rivoluzionare non soltanto la storia dell’arte, ma l’intero modo di concepire l’immaginazione e il pensiero. Si tratta di André Breton, e il testo è il Manifesto del Surrealismo (Manifeste du surréalisme), un’opera deflagrante, scritta con la forza dell’invettiva e l’impeto inquieto di una rivoluzione poetica e culturale.

Questo movimento non nasce come una mera corrente artistica o letteraria, ma come un progetto radicale di liberazione dell’immaginazione. Fin dalle prime righe, l’intento è inequivocabile: abbattere le barriere tra sogno e realtà, ragione e follia, parola e silenzio. Il Manifesto si apre con una critica severa alla società borghese e razionalista, colpevole – secondo Breton – di aver ridotto l’esistenza a un insieme di meccanismi prevedibili, soffocando ogni slancio creativo e ogni forma di pensiero autentico. In aperta opposizione alla tradizione positivista e all’ideologia del controllo, questa corrente si configura come “automatismo psichico puro”, ovvero l’espressione diretta e non mediata del pensiero, sganciata da ogni filtro logico, da ogni preoccupazione estetica o morale.

Scrive Breton:

“Il surrealismo si basa sulla credenza nella realtà superiore di certe forme di associazione finora trascurate, nell’onnipotenza del sogno, nel gioco disinteressato del pensiero.”

Sfera rivelatrice, inconscio, desiderio — concetti allora ancora periferici nel dibattito artistico — diventano, in questa nuova prospettiva, il nucleo di una visione rinnovata dell’essere umano. Al fondo dell’intero impianto teorico del Manifesto si avverte l’eco profonda della psicoanalisi freudiana, di cui Breton fu appassionato lettore. L’idea che le visioni oniriche custodiscano verità essenziali, che il linguaggio dell’inconscio sia accessibile attraverso l’arte, e che la sospensione del controllo razionale consenta di accedere a una dimensione più autentica dell’essere, costituisce uno dei fondamenti di questa poetica.

Tuttavia, questo approccio non si limita a una semplice trasposizione figurativa della psicoanalisi. È piuttosto una dichiarazione poetica e politica, un atto di rifiuto nei confronti dell’ordine precostituito e un’esplorazione lucida e speculativa dei territori inesplorati della mente. In questo orizzonte si colloca la nozione di scrittura automatica, teorizzata da Breton come metodo per aggirare i meccanismi della censura logica e lasciar fluire liberamente il pensiero. Scrivere senza filtro né controllo razionale, lasciando emergere le parole così come affiorano alla coscienza, significa restituire una verità primordiale, grezza e incontaminata.

Tale pratica non influenzerà soltanto la letteratura: anche la pittura ispirata da questa filosofia ne trarrà spunto, attraverso il cosiddetto “automatismo pittorico”. Artisti come Max Ernst, Joan Miró o André Masson sperimenteranno la creazione di composizioni libere da schemi prestabiliti, in cui forme e segni sembrano affiorare dal fondo dell’inconscio, in un’apparente anarchia che cela significati profondi e stratificati.

Ciò che rende il Manifesto ancora oggi straordinariamente vivo è la sua ambizione radicale. Non si limita a proporre un nuovo stile artistico, ma propone un diverso modo di abitare il mondo: una sfida alla razionalità imperante, una rivendicazione della fantasia, , dell’assurdo, dell’irrazionale come forme legittime — e persino necessarie — di esperienza del reale. In un’epoca che premia la chiarezza, la coerenza e l’efficienza, il testo di Breton si erge come un inno alla disobbedienza, alla dissonanza, all’enigma.

La conclusione del Manifesto si fa profetica, quasi oracolare, e rivela il desiderio ultimo di questo movimento:

“Verrà un tempo in cui, dopo le scienze, la poesia regnerà.”

A quasi un secolo di distanza, il messaggio di Breton non ha perso potenza. Non si rivolge solo agli artisti, ma a tutti coloro che avvertono il peso di un’esistenza irrigidita dalla logica, chiusa all’inatteso, priva di meraviglia. Non è soltanto un movimento artistico: è un invito a vivere poeticamente, a rifiutare l’evidenza, a cercare — nel caos della mente — ciò che il consueto non osa rivelare.

Mara Cozzoli